《聽寶寶說話:用愛塑腦,掌握0~6歳幼兒發展關键五力》本書簡介

- 作者:周育如

- 清華大學幼教系副教授

- 專長領域:認知神經科學、社會情緒發展與親子互動。

推薦序就打中我意

看到相關專業人士的推薦序內容,我就感到一拍即合。

在育兒路上,真的收到太多莫名其妙的育兒建議,尤其是訓練嬰兒自我安撫、睡過夜、戒夜奶和哭哭不要理會。

市面上總是被“有效率”、“控制、操縱”等育兒手段,討父母所好,只看到表面行為問題,卻無視於嬰幼兒的生心理發展、情緒反應和內在需求等。

“發現招數好用的時候,就是嬰幼兒的刧數”,這句話真的是完美詮釋市面上“訓練派”造成的“習得無助”現象。

過度著重“形式”,而忽略內涵,也是網路育兒分享文常見的狀態。

如果你只對“立竿見影”、不顧長期後果的訓練派有興趣,認為孩子哭就是在控制父母,抱持認為嬰幼兒心理學不重要、不需要特別學習的想法,這本書也許不適合你囉!

想要瞭解更多,就繼續看下去吧!

《聽寶寶說話》本書內容

作者以五力(給力、好腦力、學習力、情緒力、品格力)分項描述。

♤給力

先學習瞭解孩子,再提供合宜的教養。

給力篇算是全書的大要(來不及啃完整本的父母,可以先把“給力”篇看完。)。父母需要具備一定的知識量,去面對0~6歲發展黃金期的孩子。

無論找到多好的托育環境,都要記住,父母才是無可取代、最重要的教養者。

能有綜觀認知,才能在育兒荊棘路上見招拆招。

◇市面上教養書帶給父母的育兒風險

很多教養書強調如何做、多有效,但其實很有風險。

作者建議:

- 心法1:個人經驗當“特例”

- (留意推論)

- 心法2:研究結果視為“原則”

- (自我省思)

行為主義,養出了最高比例逃避式依附的嬰幼兒。 行為掌控式教導,常教出表面順從而缺乏同理心的孩子。

關於心理學行為主義,可參見華生醫生(Wikipedia)。他最知名的「一打嬰兒」、「小艾伯特實驗」等都很有爭議性。

在Leona(茹)面對育兒焦慮時,也有前輩說“孩子怎麼樣都會長大。”

現在我如果聽到不太Ok的育兒建議時,我可以回送作者書中說的,“孩子雖然還是會長大,但發展上可能會有很多缺憾。”

◇絕對把握!人的一生變化最快:0~6歲。(腦神經元快速大量連結時期)

作者也特別提,一年早療勝過10年治療。

◇兒童發展的研究證據表示:孩子就是該玩。

作者書中表示:童年時期培養出來的“玩性” ,是長大後創新和發明的原動力,也是人格彈性和復原力的來源。

◇灌輸式的教育有害無益。

一直翻閃卡刺激,證實無效,反而造成退縮,刺激剝奪。

嬰幼兒早學知識才藝,上小學無法保持優勢,反而在主動學習、自我情緒調節、人際協商處理能力皆較差。

◇3歲的孩子開始有自主需求發展,想要自己做,獨立性和自我能力。父母應該用理解和協助、寬容的態度應對。

◇合宜回應

根據孩子需求做出合宜回應非常重要,孩子會學到他發出的訊號是有意義的。

嬰兒需要大量的擁抱和接觸。

- 建議多和孩子進行活動:

- 身體刺激有助於腦部發育和感覺統合發展。(擁抱、嬰兒按摩、床上翻滾。)

- 探索和遊戲、接觸大自然

- 親子共讀(幫助語言發展)

◇管教前,先找對原因。

- 從觀察做起:

- 一直以來的問題:身體、認知、語言、社會情緒。

- 最近突然出現的:找出重複的人事物交集。

- 達成有效管教(長期努力),願意聽父母的話,需要2個條件:

- 1.信任。

- 2.理解緣由。

♧認知上給予規則的教導:先讓孩子知道什麼不該做。

過度放任不代表尊重小孩,而是父母沒有在社會化過程執行該有的引導及約束。(父母=引導者和教導者)

講道理就有效=迷思,不切實際也不合理。

不教而殺謂之虐。

♤好腦力

- 影響腦部發展6個主要因素:

- 遺傳

- 身體活動

- 飲食

- 探索與藝術

- 關愛

- 學習

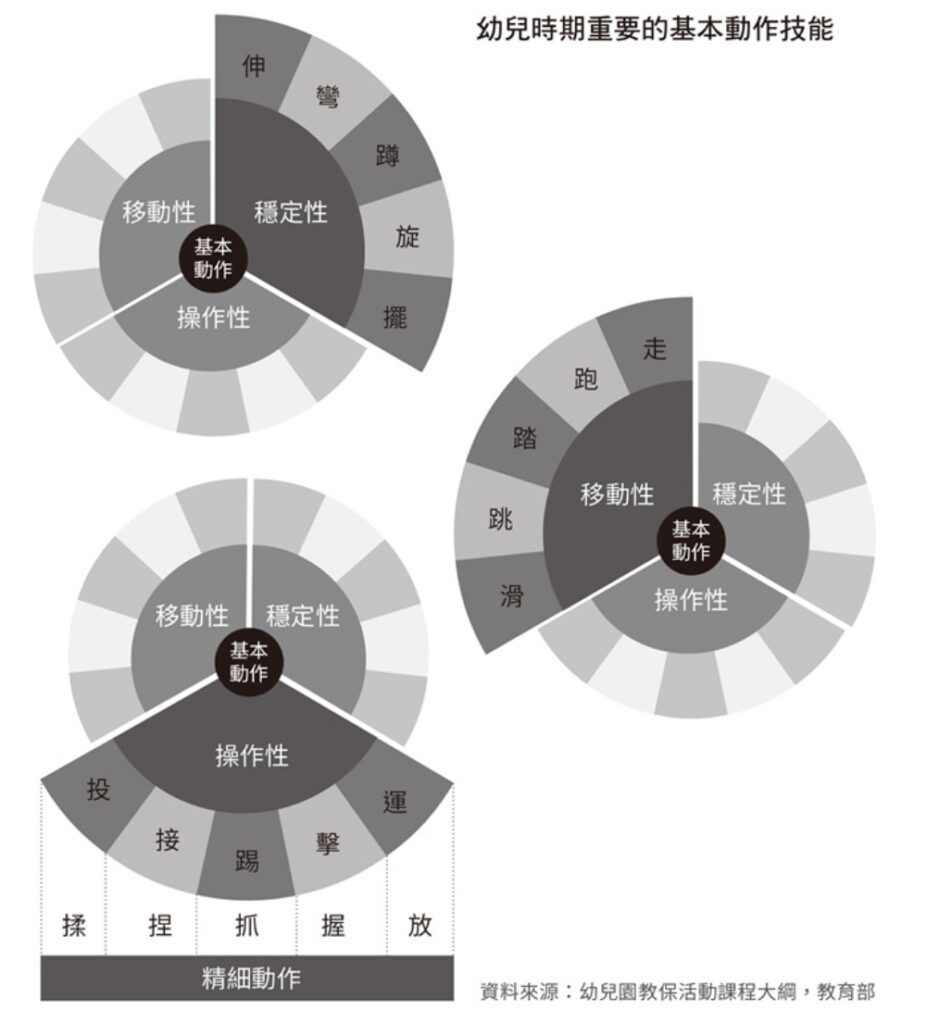

◇身體活動

- 嬰幼兒時期:需要大量的感官和身體活動。

- 每天儘量至少30分鐘微出汗大肌肉活動。

- 運動後腦內多巴胺和血清素上升。

- 身體動作發展好的孩子有以下優點:

- 強壯體健

- 專注力和智能較為優秀

- 情緒穩定

- 運動分泌腎上腺素強化心臟功能、改善低血壓。

- 運動分泌血清素調節情緒、舒緩壓力。

- 運動分泌多巴胺改善睡眠、提升注意力。

◇飲食

多吃食物、少吃食品健康飲食幫助。

高糖分食品、食品添加物對腦神經有危害。

◇關於睡眠

哭聲訓練法

百歲醫生的方法,除非能排除嬰兒哭泣不是原因造成,哭泣訓練其實很危險。

🥲嬰兒長時間劇烈哭泣會造成腦內壓力荷爾蒙飆升,可能會損傷腦部。

嬰兒睡過夜,要有生理條件支持(松果體成熟),不是狠心訓練就能達成。

Leona(茹)推薦參閱:我為什麼反對嬰兒睡眠訓練及母奶中的褪黑激素,是寶寶的睡過夜法寶。

Leona(茹)小聲說,常在論壇看到成功完成睡眠訓練的父母去指責失敗的父母是因為做不到“狠心”,這完全是傲慢又無知的指責。不能訓練的孩子有可能是氣質、或是生理條件未成熟。

Q:晚上為何不睡覺?

A:身體和腦袋不夠累。

□身體:2~6歲,每天至少30~60分鐘的出汗大肌肉運動。

作者建議,規律作息建立、良好睡前氛圍。

□腦袋:主動閱讀、探索、思考、自動操作。

◇允許寶寶依照自己的需求和步調主動探索環境。

嬰幼兒認知發展,是視、聽、觸、味、嗅等感官刺激的輸入與解讀共同運作。

幼兒時期,重要的是閱讀、遊戲、音樂、藝術、實際操作、親身體驗。

♤學習力

0~6歲最應該發展基礎實力,包括觀察力、創造力、想像力、理解力、感受力、表達力、統整力、美感。

教導,不求立即見效。 教導,不與生活脫節。 內容取材要從生活出發。

◇市售玩具幫助學習?那是商人的話術。

多數市售玩具功能固定,若是孩子習慣玩功能固定的玩具,逐漸喪失玩的能力。

◇親子共讀

- 誤區1:父母唱作俱佳的主角,小孩僅是聽眾,表達機會少。

- 誤區2:沒有配合小孩的閱讀發展改變共讀方法。

作者認為,共讀是和孩子口語討論和互動。(重點在“共”)

共讀最終目的是,培養小孩獨立閱讀的能力。

共讀3階段:

1.看圖未形成故事

共讀重點:指物命名、加上形容、口語延長

2.看圖並形成故事

共讀重點:提升口語討論的層次

- 父母可以做的事有:

- 1.確認理解

- 2.預測與回想

- 3.延伸討論

👎不要藉機教訓孩子,容易把共讀連結成懲罰或檢討。

👎不要當教學,問很多問題,容易讓小孩厭煩。

👍保持愉快和彈性。

3.留意文字

共讀重點:逐字指讀、察覺文字部件。

◇關於幼兒讀經,作者持反對意見。

- 理由1:幼兒需要真實的生活。

- 理由2:尋求意義是人的本能。

- 在大腦塞入大量對當事人沒有意義的東西是在浪費孩子的時光。

- 理由3:有人說讀經可以提升品格,作者卻認為,品格教育要充足的思辨、同理涉入、將心比心。

Leona(茹)看到作者對幼兒讀經產生質疑,算是閱讀本書意外被說服觀點,畢竟我也是從國小被灌輸背誦《三字經》、《弟子規》是好事的觀念養大的。

讀經不是不好,但不是0~6歲的教養重點。嬰幼兒需要更多生活體驗,勝於死讀詩書。

我也認為古典經書對0~6歲的孩子可能太困難了,也有可能提早扼殺孩子對於國學的興趣。

♤情緒力

- 父母是最重要的情緒老師。

- 有快樂的父母才有快樂的孩子。

◇情感根基,來自親子的依附關係。

0~3歲是黃金期

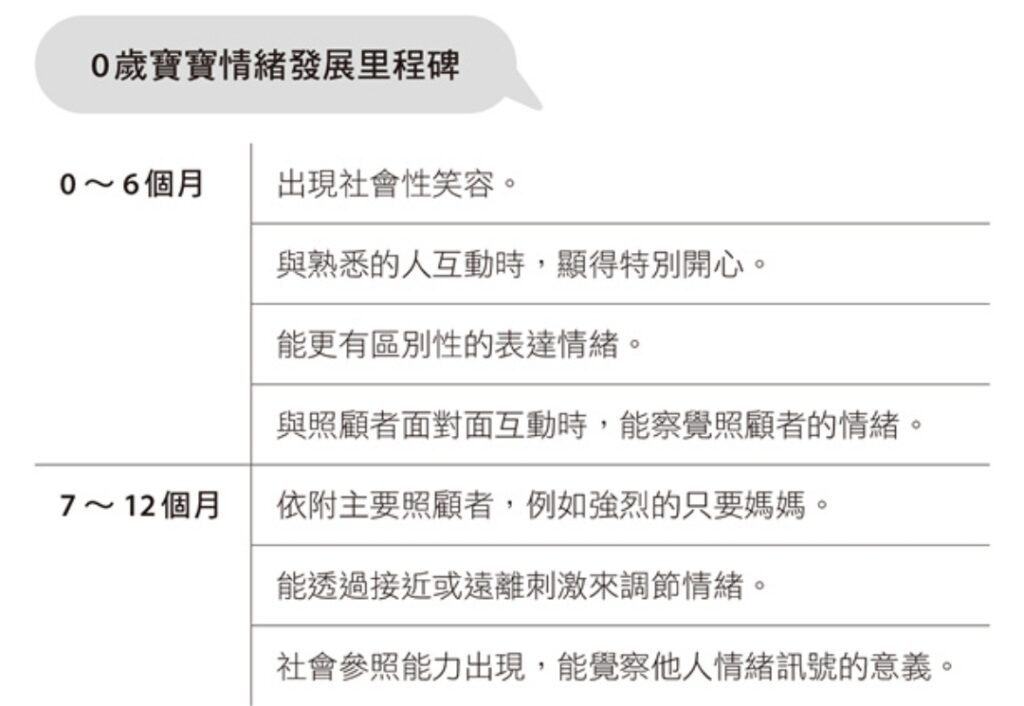

- 嬰兒一出生就會表達

- 2個月大就會有社會性微笑。

- 7到9個大開始會認定特定主要依附對象(媽媽或主要照顧者)。

❤️安全依附建立情感根基。

❤️被愛的小孩更獨立:早年和父母有緊密情感連結的孩子更能及早獨立。

🥲生命早年受到情緒上嚴重創傷,會影響腦部發展,將來修復也較困難。

🥲早年情感的剝奪會對孩子發展造成嚴重損傷。

🥲依附不安全、愛沒有被滿足,探索行為出現得晚又少。

🥲過度黏人的孩子,顯示與父母的關係沒有足夠安全感。

◇觀察反應,合宜回應造就真正的親密。

依照需求給予正確回應,寶寶會更有安全感,更信任父母,愈好帶。反之,寶寶無所適從。

嬰兒的社會參照能力,使嬰兒可藉由主要照顧者的情緒訊號瞭解周遭環境的意義。

🥲情緒無法繼續溝通,對嬰兒是很大的挫折。

🥲依附不明的寶寶可能比較不快樂、哭泣時間長、較難安撫或有睡眠問題。長大後也可能較難相處,或是走向另一個極端,對不熟悉的人“過度友善”。

◇父母放鬆、愉悅而靈活的育兒方式,利於安全依附。

緊密不放鬆的方式可能造成過度刺激。

□每個孩子不一樣,例如轉移注意力、找人安慰。

□孩子的情緒處理方式隨著年齡而改變。

要教導孩子,處在極端情緒時,是可以找到方法幫助自己的。

父母可以善用繪本和遊戲幫助孩子理解情緒。

情緒力重點: 情緒理解,可透過學習增進。 情緒語彙的學習,可幫助孩子正確且清楚表達內在感受,並與他人進行情緒的溝通。 情緒調節,運用策略幫助自己恢復。

♤品格力

◇人際關係

關於品格,作者從人際關係寫起,大致會因年齡而有不同的交友互動情形。

| 2歲 | 會選互相喜歡的玩伴互動。 |

| 3~7歲 | “遊戲的朋友”階段。 |

| 8~11歲 | “忠誠的朋友”階段。 |

| 青少年 | “親密的朋友”階段。 |

交友重點:培養同理和正面解讀人際訊息的能力。

兄弟姊妹也是人際學習的一部分,也會影響在外交友關係,所以父母在處理孩子的紛爭,介入目的在於“幫助孩子學習如何解決衝突”。

◇道德,包含“自律”和“他律”。

讓“他律”轉向“自律”的方法,作者提出:

- 方法1:行為獎懲

- 容易看到表面效果,但不能保證孩子單獨面對誘惑時能守住道德原則。

- 方法2:認知說理。

- 孩子的行為要透過認知歷程改變,並不是靠父母一張嘴就可以。

- 1.認知:孩子的年齡和程度能懂?(邊罵邊講道理,效果最差。)

- 2.認知和行為教導並進。孩子懂了道理後,父母要教孩子“怎麼做”。

- 孩子的行為要透過認知歷程改變,並不是靠父母一張嘴就可以。

- 方法3:道德情感。

- 道德內化,情感體驗是不可或缺的。

- 方法4:愛與榜樣。(最重要)

◇小孩要自律是有生理條件

- 小孩的自我掌控與自省能力:大腦額葉的成熟度決定。

- 4歲後快速發展,但20歲才完成。

- 父母不要對“自動自發”過度期待。

- 父母自認為不需要提醒就應該知道的事,其實小孩真的不知道。(產生落差)

- Step1:釐清問題

- Step2:說明標準,帶著做(為小孩人格貼上好標籤)

◇針對孩子做錯事,父母管教重點:

- 讓孩子體認到做事的後果

- 為後果負什麼責任

◇管教不是講道理就好,重點在於

- 情感的體驗(同理心分辨對錯)

- 讓孩子負起責任的行動。

◇4~6歲:道德情緒開始萌芽,管教可進行情感涉入。

Leona(茹)閱後心得

《聽寶寶說話:用愛塑腦,掌握0~6歳幼兒發展關键五力》一書內容真的非常紮實,其餘包括嬰兒按摩的好處、人際關係的重要培養,作者也是花費了大篇幅描述。

結合筆記,Leona(茹)認為大概可以掌握的觀念是:

- 父母不要對孩子有不切實際又過高的期待。

- 0~6歲的孩子需要很多愛、大量的玩。

- 0~6歲需要大量的體驗,從觀察和實際感受去學習知識、生活、認識並管理情緒、人際互動等相關技能,勝過於教條輸入。

也許看到這裡的你和我一樣,對於書中教養的方式有點陌生,我們的童年好像不是這樣被對待,也不確定這樣的教養方式真的就是對的嗎?

我們可能都不太喜歡自己從小在原生家庭被對待的方式,所以才試著從外部尋找答案吧!尋找什麼才是優化親子相處模式的方式與同時培養孩子健全人格的途徑。

我其實認為,很多教養太刻意講求速成獨立、聰明腦力至上,強調什麼都要贏在起跑線上,忽略了親子相處的內核,反而才會是形成父母育兒焦慮的來源。

用愛塑腦,正確的方式愛孩子,並不會把孩子寵壞。

我也認為,親子關係也是人際關係的一種,脫離不了“愛與信任”的本質。

希望《聽寶寶說話:用愛塑腦,掌握0~6歳幼兒發展關键五力》閱讀筆記與閱讀心得分享也能帶給看到這裡的你有所收穫囉!